黃議萱|特約記者報導

從6月12日第一波反送中運動到現在,經歷了721元朗白衣人襲擊事件到811布袋彈爆眼事件,武裝暴力鎮壓的程度節節升高,除了栽贓示威者攜帶武器、間諜黑衣人背刺襲擊、地鐵手扶梯狂毆到密閉空間近距離發射催淚彈,其中也有記者拍攝受阻、也有記者受傷。攻擊者與被攻擊者界線已經模糊,需草木皆兵,處處提防。

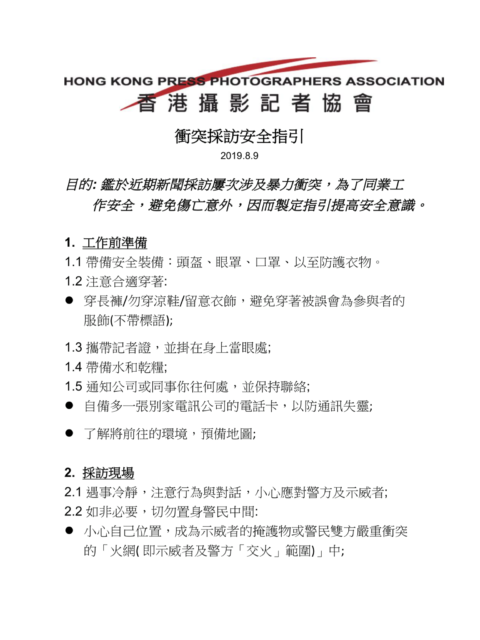

香港攝影記者協會已於日前公布「衝突採訪安全指引」,結合曾經參與612報導的中央社記者王飛華與公視新聞特約記者梁駿樂的經驗,與運動參與者整理出的指示,即使客機因機場封閉而暫時停飛、物資也受到嚴格監控,這幾日局勢尚有可能變動,可參考的建議細節增補如下:

|

1 |

身份識別 |

記者證掛於顯眼處、最好穿綠背心。若無綠背心也須與一般民眾區別,例如不帶標語、攝影裝備明顯佩掛於身顯示無攻擊性。 |

|

2 |

必要裝備 |

頭盔、眼罩、口罩、防護衣物(裝備等級與效果如本表) |

|

3 |

應對催淚瓦斯 |

請參見:〈口中含鹽巴、別戴隱形眼鏡 遊行示威10條自保守則〉 |

|

4 |

補給品 |

保持身上至少兩瓶水、乾糧 |

|

5 |

事實查核 |

Telegram反送中已核實資訊頻道、現場媒體社群 |

註一:自保方法除了參考香港攝影記者協會的建議之外,也有建議單兵作戰者可適時靠近團體行動之傳媒確保安全。

註二:體力務必適當分配,能拍到東西、東西能傳回來最重要。

▍誰都沒想到!星火燎原!!

811在流火硝煙與聲嘶力竭裡,權力利牙的啃噬慾力在煙霧瀰漫中昭然若揭;612反送中運動起始的一百五十發催淚彈,記憶乍響。兩個月線性的衝撞時序,卻也是圍繞權力支配為軸心進動迴旋。

從六月到八月,衝突程度提升,暴力樣態與主客體跟現在已經跟當時完全不同。然而,從台灣參與612反送中運動的中央社記者王飛華、公視新聞特約記者梁駿樂於台灣新聞攝影協會所舉辦的「香港反送中現場紀實座談 」中分享的所見所聞、所思所感中,鏡頭背後的身影浮現,置於衝突地景中,我們觀看記者、觀看香港、觀看媒體。

反送中,台灣記者不缺席。中央社記者王飛華(右)、公視新聞特約記者梁駿樂(左)分享記者採訪心法。圖:黃議萱攝

▍香港現場——混亂中的眾志成城

在612當天的主要對手是催淚煙霧。催淚瓦斯是化學粉末散佈,使人有喉嚨嗆辣、皮膚灼熱與眼睛劇痛等效果。

王飛華回憶,612反送中運動雖然沒有具體的領導者,但是示威者在實地組織出混亂系統的秩序。如譬如後面喊要雨傘,眾人會傳令到前面然後把雨傘傳過來。現場也有人會用大喇叭指揮「後退」「倒水」「站出來」。剛開始打催淚瓦斯時嗆度不是所有人都適應,但後來打了150發,大家越來越上手、距離就可以拉近。像是後來示威者還可以澆水或蓋衣物消除催淚瓦斯的效果,記者也就越拍越近。

身為香港人的梁駿樂表示,香港通常在示威場合不會配槍枝,但這次香港警方刻意配槍枝,並且刻意外露。在當時民眾跟警察對立緊張,這時看到前面有人在傳雨傘就知道前線有事情發生,雨傘之於香港人,在佔中事件後就成為對抗強權、象徵守護的柔軟防備工具。

過幾個小時後,整個香港天空都是催淚瓦斯,警察一開始是打弧線,但後來開始打直線,槍口轉動之時令人十分膽戰心驚。

▍運動中的眾生相——先做人,再做記者

王飛華記者表示,612反送中的照片很少有情緒性的照片,大都是證據性的照片,例如開槍的火力噴射瞬間,或是煙霧鋪天蓋的的場景,或者是時間串、空拍拼貼等等。香港人對照相很敏感,因為怕政府會AI辨識事後清算。拍臉時示威者會不高興,甚至不是戴口罩就可以接受,有時候就是「不要拍我」。

梁駿樂也在公視新聞網上線中受到讀者質疑保密問題,但分享他的做法。除了拍無法辨識人臉的距離照片外,如果拍攝時剛好有人脫口罩喝水或是沒戴口罩,他會提醒一下,問民眾要不要戴上。雖然記者干涉是不好的,但他覺得是應該做的事,解釋後也有得到讀者理解。另外,他也認為民眾被攻擊後如果記者在確保自身安全的範圍內也可以出手幫忙。

梁駿樂說,雖然報導應力求中立客觀,但大學時聽過一句話叫「先做人,再做記者」,但求無愧於心。

▍記者心法

整個香港天空都是催淚瓦斯,手跟臉都有燒傷的感覺、警察的槍口又會一直轉。兩位認為,重點就是記者的避難與取捨。對於記者來說,最重要的就是把東西成功傳回來。在這個核心目標之上,需要做的事就是確保網路、自我保護跟保持體力。

反送中攝影記者準備裝備建議。圖:黃議萱翻攝自梁駿樂簡報(Fair Use)

找飯店?近的go!

要做到確保網路,照片有分即時傳送與大圖傳送的需求。即時傳送方面個人需要準備當地的網路傳播自然不在話下。但需要大圖傳送回同訊社,建議可以訂離現場較近的飯店,以利迅速傳遞。另外,第一天開始時交通幾乎封閉,也注意可以在體力分配許可下提早到現場。

記者證=生死證

自我保護方面,兩位記者分享一定要把記者證放在身上顯眼處,而且有綠背心為佳。若無綠背心,則可以在身上掛滿鏡頭顯現自己完全無攻擊意圖,並凸顯出自己的紀錄者身份。另外,也可以時不時跟著其他大媒體一起行動,減少被波及的可能。

留得青山在,才有新聞跑

梁駿樂談到,記者在重構現實的時候事實上確實會有能力所限,有些時候必須靠運氣。單兵作戰的他,當時選擇減少在對峙線拍攝,而是退居天橋,從制高點拍攝也拍到許多逮捕、衝突的場面。王飛華也提醒,沒有裝備就在遠一點的距離拍,攝影記者不是在第一線肉搏,重點是要把東西成功帶回來。如果裝備不夠就站遠一點,一定要在安全距離把任務完成;用專業的方式處理這件事情,不要衝動。

不過在場也有其他資深攝影記者表示並提醒場面本來就無法清楚掌控,重點是應變能力。因為新聞會發生什麼事件每個都不一樣,沒有人能做好萬全準備。如果一開始心態上有「退後一點」的前提,那可能整場都不會拍到好照片。在場部分的攝影記者們也回憶起談當年加入WTO的抗議中被噴辣椒水的實戰經驗,且戰且走,歷歷在目。

▍傳媒公司的角色思考

最後,兩位記者和在場的攝影工作同仁討論起公司之於示威運動或許需要建立的員工保護機制。有認為所有的公司都應該針對類似的事件準備好對應的裝備,譬如工安意外、社會衝突,而且要做訓練。另外,公司的決策速度要夠快,以利記者提早準備裝備與計畫動線,確保安全。

兩位記者分享,612反送中遊行因為通知臨時,直接起飛。兩位裝備準備的程度不一。裝備幾乎無瑕準備者,因為也無暇抽身購買,索性臨機應變撿落在地上的裝備使用,另外也有難免使用到補給站的狀況。雖然是情勢需要,但這是否多少會對中立客觀報導的職責有些影響?

612反送中遊行是發箭之地,目前還在往前突進著。此時此刻情狀已與當時不同,星火燎原。觀看當時,對照現在,映照未來。

反送中記者核實資訊來源。圖:黃議萱翻攝自梁駿樂簡報(Fair Use)

《卓越新聞電子報》為讀者報導新聞媒體最前線,我們追蹤所有重大新聞演講活動現場、探索新聞媒體浮動的疆界!

- 區惠蓮|香港時代革命系列(一):光復香港終極一戰 台灣人漏了眼的背景

- 區惠蓮|香港時代革命系列(二):這絕不會是六四事件的翻版

- 葉蔭聰|硝煙彌漫的戰場上,認清事實真相愈來愈困難

- 葉蔭聰|香港六月風暴!反送中的媒體混戰

- 2019亞洲新聞專業論壇:香港場|後傘運,香港青年參政與言論自由空間急遽收縮

主編:鄭凱榕