一、教案編寫人:政治大學媒體素養研究室 林佳儀

二、教學時數:約40分鐘教室課程、40分鐘課外活動

三、結合領域:國小三年級 / 自然與生活科技 / 植物的身體、藝術與人文

四、對應能力指標

3-1-0-2 相信每個人只要能仔細觀察,常可有新奇的發現。

5-2-1-1相信細心的觀察和多一層的詢問,常會有許多的新發現。

五、對應媒體素養能力指標:

1-1 瞭解不同媒體的表徵系統(媒體語言與成規)

1-3 瞭解並能應用媒體製作技巧與技術

1-4 瞭解科技與媒體文本的聯動關係

六、主題說明: (ptt下載)

文明的進展,帶來了進步的科技、便利的生活,但也蓋起了水泥森林、驅逐了大自然,甚至仍有為了發展而必須砍去老樹的事件,仰賴社區動員保護。長輩兒時和大自然密不可分的生活已成為記憶中的美談,那樣的景色卻在這片土地尚難以再找回來;而在如此環境裡成長的孩子,離自然越來越遠。

大自然能夠讓人在其中找到許多啟發、學到許多知識,也能培養觀察力、體察世事循環、建立善良美德。本活動帶孩子從課本與其他媒體的閱讀出發,首先感受不同媒體為其目的而採用不同的表徵符號與敘事方式(教科書vs繪本),並省思自己與自然的關係;接著來到自然中,從觀察到思考及進一步地體會,同時也學著進行訪談;最後能運用媒體表達。本活動期能讓孩子產生對自然的興趣與喜好,也培養跨媒體運用的能力,並學習運用媒體創作。

本課程建議在自然課結束「植物的身體」單元教學後,由藝術與人文教師負責教學,出外觀察的部分,則可由自然與生活科技的老師協同教學。另外,因課程時間有限,本教案以繪本為主;若有更多可運用的課程時間,則可欣賞動畫,可進行更多元的討論。(見「參考資料」的推薦動畫)

七、參考新聞

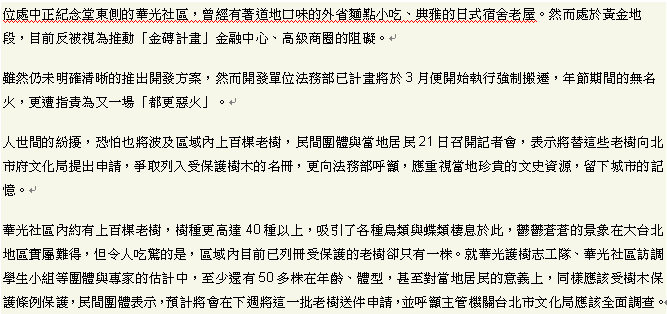

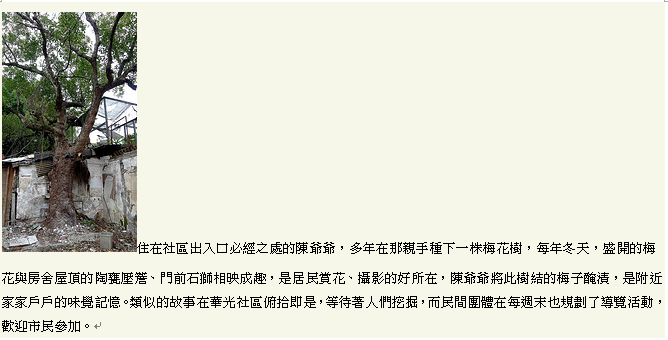

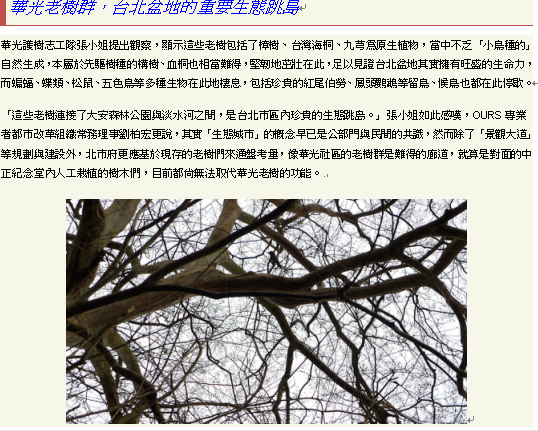

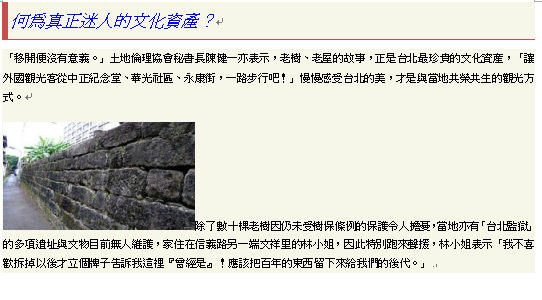

新聞一:〈未受保護 華光社區上百老樹面臨都更危機〉,2013年2月21日,賴品瑀報導,環境資訊中心。

新聞二:〈保護,桃園司法園區老樹〉,2013年8月1日,PeoPo公民新聞。

八、參考資料:

繪本

《老樹之歌》,劉克襄文、阿桂圖,遠流出版。

《被遺忘的森林》,勞倫斯.安霍特著,行政院農業委員會林務局出版。

動畫

《米芽米咕人》、《龍貓》、《百變狸貓》、《羅雷司》等

訪談技巧:http://nknu.pbworks.com/w/page/26127819/25%E5%80%8B%E8%A8%AA%E8%AB%87%E6%8A%80%E5%B7%A7

九、教學重點建議:

課前準備

1. 將學生分為4-5人一組,上課時須按照組別坐好。

2. 將「新聞一」列印,每組一份。「新聞二」則上課投影出來。

3. 每位學生備自然課本。可攜帶數位相機的同學則攜帶相機(儘量每組一台),其他同學需備空白紙,及任何想用來創作的筆。

4. 參考資料中,兩本繪本擇一向圖書館借閱,每組一本。若數量不足,可兩本分配給不同組別閱讀,再於課堂上互相分享。也可由老師選擇其他圖書,亦建議帶學生到圖書館上課,可就近尋找相關圖書。

5. 教師需先閱讀並熟悉參考資料中的訪談技巧,於課堂中以合適的方法教導,並帶領學生演練。

6. 第二堂課需準備好的電腦及彩色印表機,以便列印學生拍攝的照片。

上課

1. 首先,先溫習「植物的身體」單元的課本內容,讓學生瞭解大自然植物。

2. 接著,看「新聞一」,每組快速地用5W1H來解讀新聞,並選擇2組分享解讀成果。

(1) Who:事件主角與相關人物

(2) Where:在哪發生

(3) What:發生何事

(4) When:何時發生

(5) Why:發生原因

(6) How:如何發生

3. 再由教師投影展示「新聞二」,帶著學生以5W1H來解讀該則新聞。

4. 看完新聞後,讓學生思考大自然與自己的關係,在思考時間結束後,開始搶答。(答案可能包括食物及營養攝取、盆栽綠化、大自然食物鏈的一環等等)答案由老師寫在黑板上。(3分鐘)

5. 請學生分享自己在日常生活中接觸植物、認識植物的時機,並由老師寫在黑板的另一邊。(5分鐘)

在城市長大的孩子接觸與認識植物的機會可能不多,多侷限於學校、家裡的盆栽與餐桌,或附近的公園;直接接觸、觸摸、仔細觀看植物及其周遭動植物的機會可能更少。若有學生發表較多的接觸或體驗,則請開同學更為詳細的分享自己的經驗。(例如與父母登山、參與自然導覽;或到鄉下曾從旁協助或觀察農事,有了田野經驗等)

6. 老師帶學生再看一次剛剛調查獲得的答案,讓學生思考人與植物和自然的關係是否僅止於此?老師亦可分享自己的經驗。(3分鐘)

7. 從自然課本的知識走出來,走入文學中的自然世界,看文學如何描述自然景觀,及人與自然的關係。請學生看各組配得的繪本,並告訴學生,將請學生針對以下的問題來發表自己的想法。(10分鐘)

8. 在每組中選1-2位學生發表自己的看法:(10分鐘)

(1) 書中文字如何描述植物的外觀與動態?和自然課本中的描述,有哪些差異?

(2) 書中又是如何運用圖像來表現植物與自然?為何要用這種方式表現?

(3) 書中的人與自然關係如何?在自己的生活中,與植物和自然的關係是否也如此?

(4) 認為作者想說什麼故事?在作者心目中,人與植物和自然有怎樣的關係才是最好的?

9. 下一堂課,將帶學生進行實地觀察及訪談,先教學生簡單的訪談技巧,訪談問題如下文所列。訪談技巧可參見「參考資料」,每組的成員並互相演練。

10. 接下來將帶學生到學校附近的公園進行觀察記錄,學生需帶著相機、紙筆,跟隨老師觀察以下地方:(30分鐘)

(1) 在公園裡有哪些人、哪幾種人?(包括年齡、穿著、性別、單獨或家庭)

(2) 公園裡的人在做些什麼事?(例如運動、遛狗、聊天、下棋)

(3) 在大樹旁還有哪些動植物景觀?(例如花草、松鼠、鳥類、昆蟲、樹下的人等)

(4) 在大樹上、大樹旁有哪些人為設施?(例如步道、告示牌、路燈、垃圾桶、護欄)

(5) 針對公園裡的長輩進行訪談。詢問長輩,兒時生活和大自然的關係(兒時接觸大自然是否也需要到公園裡?或居家附近即有自然環境?除了如今在公園裡做的事情,兒時還會在如樹邊、溪邊的自然環境做些什麼?覺得現在的自然環境跟兒時相比,有什麼不同?喜歡兒時的自然環境,還是現在居住地的環境?)

針對以上的觀察任務每組進行分工,在觀察時有相機的學生負責照相,欲選擇繪畫的學生則負責以繪畫記錄,也需有1-2位學生負責書寫記錄。

實際前往觀察時,可由藝術與人文老師、自然與生活科技老師共同帶隊,由自然老師進行自然導覽、藝術老師可協助學生的紀錄工作,也可分別協助學生的訪談工作。

11. 若課堂時間有限、教師無法帶學生外出,可讓學生在課程結束後,由家長帶領前往公園進行觀察記錄,並以各自的方式進行觀察記錄及訪談;訪談對象也可由公園裡的長輩,改成家庭中的長輩。

12. 第二堂課將以「那棵大樹」為題創作,呈現現代城市生活裡人與自然較為理想的關係。

(1) 每組檢視自己的紀錄,彙整田野調查獲得的記錄與訪談資訊,若曾對多人進行訪談,則歸納出相通、類似處。(10分鐘)

(2) 承上,每組先口頭報告各自的觀察與訪談成果(每組3分鐘,老師前往各組聆聽,其他組可繼續討論)。過程中,教師即可瞭解各組狀況及是否遇到困難,並予以協助;若有部分組別的訪談無實際成果,則接下來的創作可借用他組的訪談成果。

(3) 創作以複合媒材進行,將拍攝的照片、繪畫剪貼,加上文字說明。各組先討論創作中需有的元素;以數位相機拍照進行記錄者,由老師協助挑選5~10張照片彩色列印。(25分鐘)